Chronique d’un drame annoncé

Mauvaise graine

Maxime G-G, c’est un nom composé de malheur. Lorsqu’il a 18 mois, sa tante maternelle se donne la mort sans expliquer son geste. Elle laisse derrière elle Chloé, sa fille de deux ans, qui sera recueillie par les parents de Maxime. Cet évènement marque le début de tensions majeures entre les familles paternelle et maternelle de Maxime, avec les enfants comme témoins impuissants. Comme l’a expliqué Valérie Fournier, la psychologue qui a expertisé Maxime pour son procès, il était l’aîné, puis il ne l’a plus été. Un changement de place qu’il n’a pas nécessairement ressenti à l’époque, mais que ses grands-parents paternels se sont chargés de lui faire comprendre en le montant contre sa mère. Très tôt, ils se sont « accaparé Maxime » et l’ont élevé dans l’idée que celle-ci était incompétente et qu’elle préférait sa nièce orpheline à ses propres enfants.

A la barre, Emma, très nerveuse, raconte tant bien que mal sa relation compliquée avec son ex-mari et les parents de celui-ci, qui venaient lui prendre son fils d’autorité et le gardaient parfois pendant des jours, lui laissant faire ce qu’il voulait et lui donnant un dangereux sentiment de toute-puissance. Maxime ne voulait pas aller à l’école ? Il n’y allait pas. Il ne voulait pas manger aux heures de repas comme le reste de la famille ? On lui faisait à manger à la demande. Selon les propres dires de Maxime, « quand on est enfant c’est le rêve, mais en réalité ce n’était pas normal ». Thierry, le père de Maxime, abonde dans le sens de ses parents, destituant ainsi son épouse de son rôle de mère. Dès leur plus tendre enfance, les enfants G-G (Maxime, Chloé et Léa, la petite dernière) ont donc baigné dans la violence et les conflits entre leurs propres parents, mais aussi entre leurs grands-parents paternels et maternels. Une guerre des clans qui mènera à un second drame dans la vie de Maxime, celui qui est à l’origine de tout.

La racine du mal

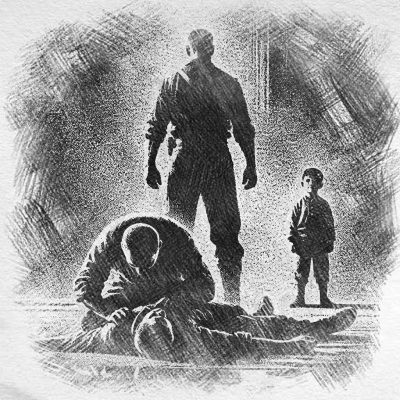

En 2010, dans un contexte de tensions dans le couple Thierry/Emma, Thierry abat son beau-père (le père d’Emma) de deux coups de fusil de chasse au cours d’une dispute familiale qui dégénère. Les enfants étaient présents sur les lieux du drame. Ils ont entendu les cris et les pleurs, ils ont vu le sang, les gendarmes arriver et arrêter leur père, et celui-ci partir en prison. Une scène dont Maxime, 8 ans à l’époque, garde un souvenir très précis. Lors d’une de ses premières déclarations à la barre, alors qu’on a évoqué le crime de son père, il déclare : « je sais que j’ai un problème, et je sais que pour le résoudre il faut que je remonte à la racine… à la racine du mal ».

Suite à ce drame, ses sœurs resteront avec leur mère, tandis qu’il sera confié à la garde de ses grands-parents paternels – une décision que personne ne semble comprendre, et que la représentante des services sociaux peine à expliquer à la barre, au deuxième jour du procès. Il semblerait que les grands-parents aient demandé et obtenu la garde de Maxime et que sa mère, fragilisée psychologiquement par le drame qui venait de frapper sa famille, n’ait pas eu la force de faire appel de la décision du juge. Pour le jeune Maxime, ce sont donc trois séparations qui ont lieu dans un laps de temps restreint : celle de ses parents, puis celle avec son père lorsque celui-ci part en prison, et enfin celle avec sa mère et ses sœurs lorsqu’il est placé chez ses grands-parents tandis que celles-ci restent ensemble. Mme Fournier souligne le caractère traumatisant de ces séparations en série pour un si jeune enfant. Selon elle, Maxime a développé à ce moment-là une peur de l’abandon qui ne l’a jamais quitté.

Cette peur peut être définie comme une angoisse de perte de l’objet d’amour. « La personne craint le rejet et a peur d’être quittée. Quand elle reste seule, elle ressent une forte angoisse, avec le sentiment de trahison, d’impuissance, d’insécurité. Ces émotions sont parfois incontrôlables. […] Des séparations traumatisantes à l’enfance se trouvent fréquemment à l’origine de cette angoisse. […] Dans l’anamnèse des adultes qui souffrent de l’angoisse d’abandon se trouvent souvent des séparations d’avec la mère dans la prime enfance. À l’adolescence, l’angoisse d’abandon témoigne de la dépendance affective persistante chez le jeune et elle se manifeste plutôt sous forme de colère et d’opposition. Cette angoisse peut perdurer chez l’adulte. Elle s’exprimera par la peur de la solitude, par le malaise ressenti lorsque la personne est seule mais aussi par l’appréhension anxieuse de se retrouver seul ou d’être quitté ou abandonné. »[1]

On peut donc retenir de cette analyse la place prépondérante du sentiment d’angoisse chez les abandonniques, qui peut se traduire par des manifestations incontrôlables de colère ou d’agressivité. Bien que cela n’excuse en rien les actes de Maxime cette nuit du 23 au 24 janvier 2021, cela permet de mieux comprendre qui il est et d’expliquer en partie son état d’esprit au moment du drame. Mais avant cela, d’autres évènements laissaient déjà présager le pire.

[1] Maria Hejnar, psychologue clinicienne et psychothérapeute aux Hôpitaux de Paris (AP-HP) et chargée d’enseignement de psychologie à l’Université Paris 13. (source : https://psychologueparis-7.fr/angoisse-dabandon/)

Drapeaux rouges

De ses 8 à ses 12 ans, Maxime, recueilli par ses grands-parents, vit chez eux comme un enfant-roi, « l’héritier ». Plutôt bon à l’école jusque-là (on avait même envisagé de lui faire sauter le CM1), il décroche complètement suite à l’incarcération de son père. Pour tout le monde au village, il est un « fils d’assassin », une identité bien trop lourde à porter pour un enfant à qui on n’a pas expliqué le drame dont il a été témoin, et qui n’a pas reçu l’aide psychologique dont il avait tant besoin. Là encore, les services sociaux se défaussent, mettant la faute sur la mère, qui elle non plus n’assume pas d’avoir refusé que son fils soit suivi psychologiquement : « Je n’étais pas contre [cette aide], mais j’avais l’impression qu’on ne m’écoutait pas et que j’étais stigmatisée », déclare-t-elle à la barre. Elle semble avoir développé une certaine paranoïa et un sentiment de persécution vis-à-vis des services de l’Etat, qu’il s’agisse des systèmes éducatifs, médicaux ou sociaux, ou des forces de l’ordre, qu’elle juge inaptes à comprendre sa situation et à résoudre ses problèmes car ils auraient des préjugés insurmontables contre elle et sa famille.

Chez ses grands-parents, Maxime a accès aux armes à feu, malgré son jeune âge et le traumatisme qu’il a vécu avec le meurtre de son grand-père maternel par son père. Une aberration qui mènera inévitablement à un nouvel accident : lorsque Maxime a 12 ans, il se tire dans le pied avec une arme de chasse, se blessant grièvement et évitant de peu l’amputation. Suite à ça, il sera retiré de la garde de ses grands-parents et placé en foyer pendant quelques mois – ajoutant ainsi une nouvelle séparation à sa collection déjà fournie. Sa famille s’oppose à nouveau à la décision de la justice et refuse que Maxime soit placé, ce qui génère chez lui une profonde angoisse : il menace de s’enfuir ou de se suicider si on le place de force. Le placement aura pourtant bel et bien lieu, et il représentera une rare opportunité pour Maxime de se sociabiliser avec d’autres jeunes de son âge, loin de son environnement familial toxique. Une expérience qui, de son propre aveu, lui a été bénéfique.

Mais la trêve sera de courte durée. Le père de Maxime sort de prison en 2014 et récupère la garde totale de son fils. On peut une fois de plus questionner la pertinence de confier un adolescent tourmenté par une enfance douloureuse à la garde d’une des personnes responsables de son mal-être, et ce sans suivi sérieux des autorités compétentes. Car si la prison a – peut-être – aidé Thierry à réfléchir à son crime, l’homme n’a pas mis ce temps à profit pour réfléchir à son rôle de père et à sa responsabilité dans l’éclatement de son couple et de sa famille. Il continue d’élever Maxime dans l’opposition à la mère, soutenu par ses parents jusqu’à leur mort, en 2016 et 2019.

Pendant ces années, Maxime s’est donc vu privé de figure maternelle et de tout ce que cela comporte d’essentiel pour la construction psychique d’un enfant. Selon la psychiatre Christine Anzieu-Premmereur, « la mère oppose son refus à l’enfant, l’ouvre sur le monde, nomme toutes choses, étaye le langage. La qualité du lien initial à l’objet maternel donne à la scène primitive une valeur structurante. »[1] Dans le cas de Maxime, sa mère n’a pas eu le droit de lui fixer des limites, générant ainsi un sentiment d’angoisse et d’insécurité qui n’a fait que croitre au fil des années. Idem pour le fait de nommer les choses : il ressort du procès que les évènements dramatiques de la vie de Maxime (le suicide de sa tante, le meurtre de son grand-père), étaient « établis de manière factuelle », mais on n’en parlait pas. Ces carences affectives dans l’enfance ont eu des conséquence sur sa vie sentimentale. Selon l’experte psychologue Mme Fournier, Maxime avait besoin de se sentir fusionnel dans ses relations amoureuses, ce qui a pu le mener à surinterpréter, voire à déformer la réalité dans sa relation avec Maïté. Un point qui sera au cœur de l’analyse des faits dramatiques qui se sont déroulés dans la nuit du 23 au 24 janvier 2021.

Maxime passe son adolescence à s’occuper des champs et de ses grands-parents malades. Il n’a pas d’amis ni de petites-amies, ni de loisirs comme la plupart des jeunes de son âge. Il passe son temps entre son travail agricole et sa famille déchirée, dans le huis-clos de son village où les clans se jaugent et les rumeurs sifflent comme des serpents. Après le décès de ses grands-parents, il retourne vivre chez sa mère. Il n’explique pas pourquoi mais c’est un choix intéressant étant donné qu’il a passé la majeure partie de sa vie du côté paternel de sa famille. Mais à cause de l’image qu’on lui a donné de sa mère depuis son enfance, il ne semble pas pouvoir développer une relation saine avec elle, basée sur le respect et l’amour, et leurs rapports se détériorent rapidement. En 2018, Maxime a 16 ans. Un jour, en voulant laver son linge, sa mère trouve des cartouches de fusil de chasse dans une poche de son pantalon. Effrayée, elle lui demande des comptes et menace d’appeler les gendarmes. La tension monte très rapidement entre la mère et le fils, celle-ci part chercher de l’aide chez son frère, et Maxime sort derrière la maison et tire deux coups de fusil en l’air. Les gendarmes interviennent, Maxime sera jugé pour violence avec arme sur ascendant et condamné à un nouveau placement et à une interdiction de porter des armes pendant 5 ans.

[1] Christine Anzieu-Premmereur est psychiatre et psychanalyste pour enfants et adultes, membre de la Société Psychanalytique de Paris et du Centre de Psychanalyse de l’université de Columbia. Elle est présidente du Comité pour la psychanalyse d’enfants et d’adolescents à l’API. (source : https://doi.org/10.3917/rfp.755.1449)

Ce dernier évènement est particulièrement intéressant car il met en lumière l’impuissance d’Emma en tant que mère et l’incapacité de Maxime à communiquer ses émotions calmement. Certes, il n’est pas commun ni rassurant de trouver des munitions dans les poches de son fils adolescent, et on peut comprendre qu’Emma ait été particulièrement choquée par cette trouvaille, qui a ravivé le souvenir du meurtre de son père (depuis ce jour-là, elle refuse d’avoir des armes chez elle ou que ses enfants y aient accès). Mais malgré le choc, le dialogue aurait été une meilleure solution que la menace. Après tout, elle restait l’adulte et lui l’enfant, et lui aussi a été une victime collatérale du meurtre de son grand-père.

Là où certains pourraient voir une forme d’appel à l’aide de la part de Maxime, Emma a vu une provocation et a tout de suite antagonisé son fils. Celui-ci, désemparé et ayant du mal à gérer ses émotions, panique à l’idée que sa mère appelle les gendarmes et qu’il finisse en prison comme son père (c’est ce qu’il dira à la barre). Il prend alors le fusil et tire deux coups en l’air pour faire peur à sa mère, non pas pour la menacer sinon pour lui faire croire qu’il va se faire du mal à lui-même. Un geste fou et irréfléchi qui illustre bien les mécanismes de Maxime lorsque ses émotions bouillonnent et qu’il se sent menacé. De fait, cette montée irrépressible de l’angoisse menant à la violence sera évoquée par Mme Fournier pour expliquer l’état d’esprit dans lequel se trouvait Maxime le soir de son crime.